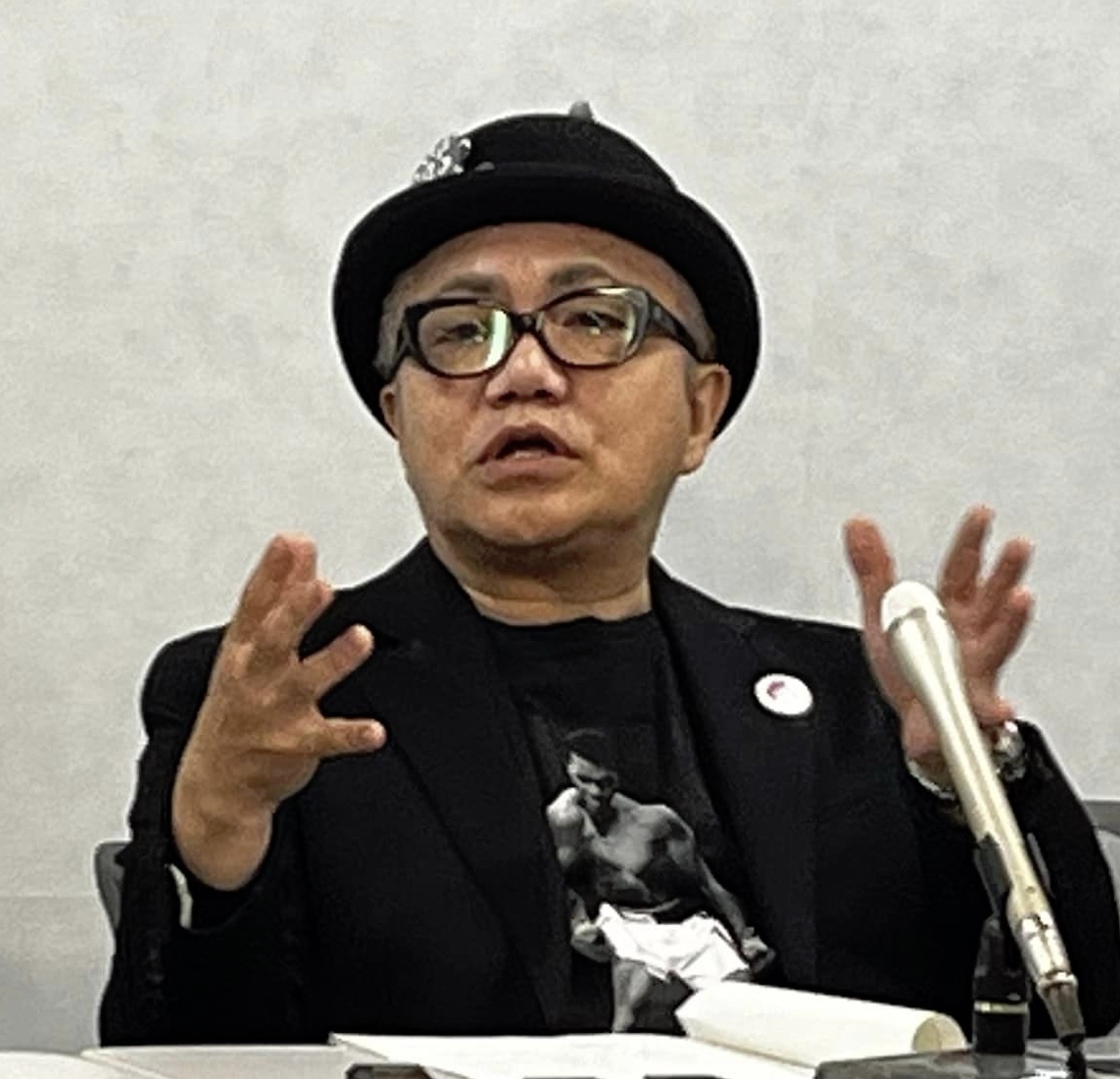

日本一〝不適切な社会学者〟とされた宮台真司から学んだ「優しさ」「誠実」「真面目」とは【水道橋博士】

■宮台真司は「聖」なる家族に辿り着いた

ボクほどの熱心なファンでも知らなかった事実も開陳される。

特に序章の、一昨年に起こった「切りつけ事件」〜宮台氏の大学構内暴漢殺人未遂事件〜の詳細は改めて戦慄が走るし、「朝まで生テレビ」での「宮台 vs 出演者全員」があらかじめ決められた筋書きだった話は痺れた。またテレビを完全引退しTBSラジオだけを23年間続け、一貫として人間の性愛を称賛し、人間の老化による右傾クズ化を罵倒するスタイルを崩さなかったことも。

宮台氏は、ナンパ、テレクラ、援助交際、スワッピングや色街を自ら実体験——学者としては「俗」過ぎるフィールドワークで「朝生」出演の 90 年代にテレビ出演した異端の学者——として世間に知られたと思うが、経年と共に「政から性へ」から「性から聖へ」のシフトを経て、ここまで「聖」なる家族と子育てぶりの領域に辿り着いていることは世間に知られてこなかったと思う。(赤裸々に自分を晒しながらも、一つだけ疑問はある。2024 年の教え子との不倫事件には本書で言及しなかったは、あまりにも「俗」すぎて「聖」なる娘には忖度されたのだろうと解釈するしかないのだが……)

宮台先生があとがきで語られる一節。

「映画批評のキーフレーズは25年間変わらず、『ここではないどこか』『どこかに行けそうで、どこへも行けない〜』」

ここでボクがあえて「あとがき」をそのまま引用するほど的を射ており、もはや「これでいいのだ!!」であり、もはや書評は無用だと思えた。

ボク自身が10代の頃の「終わらない日常」から飛び出し、芸人として、時には政治家にまでなりすまし、「人生は舞台、あなたが主役」であり「自分の生を生きている」実感とは、この一節で簡略に説明できるとさえ思っている。

いやむしろ「学術」「人文」という人類の叡智に用があると思う人、本を読むことが生涯の習性である人には、これは共通した認識だと思う。

不真面目なオフザケオジサンの印象しかないお二人から、今更ながら「優しさ」「誠実」「真面目」さが学べるとは意外すぎる読後感であった。

お二人が学んだことは、教科書には書いていない。

ボクは思春期以降に学校で習ったことは社会では何一つ使えないと思って生きてきた。

しかし、人生のサイドロードで出会う、出会うべき「本」は違う。

60年代に生まれた、ひとりの社会学者が人生を賭して脳内に蓄積してきた知識の体系は、一冊の本によって時間を超えて全てを読者が譲り受けることが出来るのだ。

文:水道橋博士

- 1

- 2